Le jeans au fil du temps

Le jeans change souvent de style, mais reste le vêtement universel et indémodable de nos garde-robes. Pour la marque 1083, j’ai passé en revue les coupes iconiques de la naissance du blue-jeans aux années 2000.

Le jeans change souvent de style, mais reste le vêtement universel et indémodable de nos garde-robes. Pour la marque 1083, j’ai passé en revue les coupes iconiques de la naissance du blue-jeans aux années 2000.

Waist overall, l’ancêtre du jeans

L’étoffe qui sert à la création des jeans, le denim, a fait le tour du monde avant d’être utilisée pour le pantalon à rivets imaginé par Levi Strauss et Jacob Davis aux États-Unis. À l’époque, la marque n’appelle pas encore son pantalon “jeans” mais “waist overalls” (salopette jusqu’à la taille). Il est porté par les mineurs, fermiers et ouvriers. Son légendaire 501 à coupe droite voit le jour en 1890.

Il s’agit d’un denim selvedge indigo, léger et résistant. Il comprenait une petite poche à montre à l’avant et une seule poche arrière avec la couture en forme d’ailes de mouette appelée “arcuate”. Pas de passants, mais des boutons auxquels on y accrochait des bretelles. Les rivets étaient en cuivre, dont un situé à l’entrejambe, et une bande de tissu appelée martingale permettait le serrage au dos. Le 501 va incarner l’indémodable jeans coupe droite.

La première fermeture zippée

Autre grande marque américaine qui a fait du jeans sa spécialité : Lee Company, à ne pas confondre avec la britannique Lee Cooper. En 1924, la marque lance le “cowboy pants” (pantalon de cowboy) à la coupe ample parfaite pour le rodéo, qu’elle nomme le 101. En 1926, le 101 devient le 101Z, le premier modèle à fermeture zippée. Une révolution alors que tous les “overalls” ont encore des braguettes avec boutons. Le denim est un selvedge assez épais (13 oz) avec une méthode de tissage qui apporte une certaine douceur au tissu.

Autre spécificité du denim de Lee Company : il est traité contre le rétrécissement grâce au procédé de sanforisation que la marque invente dans les années 1930. Le 101Z est porté par James Dean dans le film La fureur de vivre. C’est l’allié parfait des boots américaines.

Le premier jeans femme

Après avoir inventé une tunique pour femmes (les freedom-alls) en 1918, Levi’s crée ce qui est considéré aujourd’hui comme le premier jeans femme en 1934 : le 701. Il s’adresse à celles qui avaient pour habitude de porter des 501 pour homme. Le denim est plus doux et prélavé, la coupe plus féminine et plus cintrée, la taille plutôt haute. Il comprend cinq poches, conserve la martingale et la braguette à bouton. Le 701 débarque dans une époque où des stars comme Marlène Dietrich ou Greta Gardo popularisent le pantalon taille haute et la coupe large au style androgyne.

Le premier jeans français

L’histoire du jeans français est récente puisque les premiers jeans sont arrivés en Europe avec les G.I.s américains lors de la Seconde guerre mondiale. Avant cette date, le jeans n’existait pas dans l’Hexagone mais l’industrie textile prospérait un peu partout en France, principalement pour l’habillement et le linge de maison. La première marque à fabriquer des jeans en France est Rica Lewis à partir de 1947 à Marseille. À la fin de la guerre, Olga, la fille des fondateurs Charles et Rica Levy, part aux États-Unis avec un G.I.s. C’est elle qui persuade sa famille de miser sur le jeans.

Après avoir rapatrié des machines à coudre américaines Singer, la production des premiers jeans français démarre en 1947 dans leur atelier rue Fort du Sanctuaire, au pied de Notre-Dame de la Garde à Marseille. À cette période, les importations, dont le denim provenant des États-Unis, sont limitées. Pour cette raison, un premier essai de jeans bleu marine est réalisé en coutil, une armure croisée très serrée. En 1953, Rica Lewis met au point un faux denim se rapprochant du vrai jeans. Il faut attendre 1959, et la fin des restrictions sur les importations, pour que la marque utilise le denim des jeans américains.

Le jeans slim

En 1963, une marque basée à Liverpool, Lybro Limited, propose aux Beatles de poser avec ses jeans. “À vous la collection de jeans slim” suggère Ringo Starr. Une trace parmi d’autres qui explique pourquoi le jeans slim est associé au rock britannique des années 1970. Les Rolling Stones participeront à leur tour à sa renommée. Le skinny, une version encore plus resserrée, fait son apparition dans les années 1970. L’un des premiers modèles est mis au point par le styliste italien Elio Fiorucci. Il trouve son inspiration à Ibiza en voyant des femmes se baigner avec leur jeans. Il réplique le look avec le modèle “skintight Buffalo 70”.

Le slim que l’on appelle parfois “cigarette” connaît un retour en grâce dans les années 2000. Hedi Slimane, alors directeur artistique chez Dior Homme, et passionné de rock, ouvre la voie avec trois jeans slim nommés 21, 19 et 17 cm. Leur coupe très étroite fait figure d’ovni dans les défilés. La marque française April 77, fondée en 2002, s’empare de la tendance. Deux ans plus tard, la marque suédoise Cheap Monday vend des modèles slim et skinny et oblige les grandes enseignes à lui emboiter le pas.

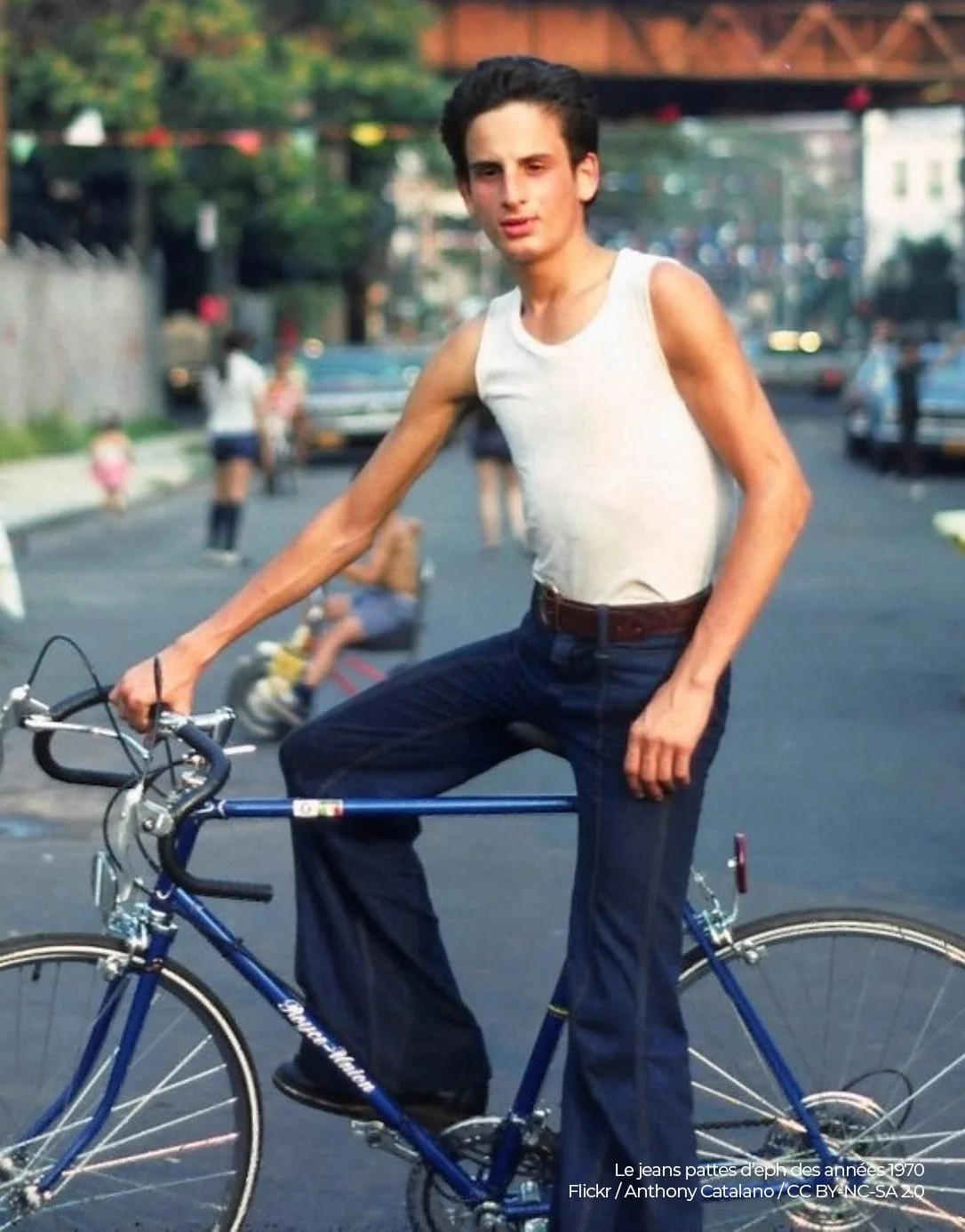

Le jeans pattes d’eph’

Le jeans pattes d’eph, c’est un symbole du mouvement hippie des années 1970 et de la génération disco. Proche du corps jusqu’aux genoux et très évasé à partir des chevilles, le jeans pattes d’éléphants se confond aujourd’hui avec le jeans flare, une coupe évasée dès l’entrejambe ou à mi-cuisse, et le bootcut élargi au niveau des genoux. Avant de se retrouver dans nos garde-robes, le pantalon pattes d’eph était porté par l’US Navy dès le 19e siècle. Sa coupe évasée permettait aux militaires de les retrousser facilement au-dessus des genoux en cas de submersion du pont des bateaux. Il habillait également les compagnons à travers l’Europe. Un autre exemple de l’influence du pantalon de travail sur la mode des jeans.

Le jeans délavé

Avec sa teinture à l’indigo, le jeans se patine naturellement, mais ce sont les Français Marithé et François Girbaud qui, les premiers, délavent des jeans avant de les vendre. Ils mettent au point le procédé de délavage à la pierre ponce (stonewash) dans les années 1960 dans une laverie de Saint-Germain-des-Prés sur des jeans de la marque américaine Wrangler. Une fois délavés, les jeans sont remis en vente en magasin. Le procédé sera industrialisé par toutes les grandes marques pour confier un aspect unique et patiné au jeans.

Illustration en France avec la marque toulousaine Liberto qui fait ses premiers essais de délavage à la pierre ponce dans une blanchisserie d’Albi en 1981. Le jeans délavé est décoloré, troué, abîmé. L’opposé du jeans brut ! 20 ans plus tard, Marithé et François Girbaud inventent le délavage au laser (wattwash) avec l’entreprise espagnole Jeanologia. Ces jeans neufs déjà délavés et usés peuvent paraître un non-sens, mais grâce à leur patine, ils sont portés plus longtemps, parfois à l’extrême, pour mettre en valeur l’effet délavé.

Le baggy, jeans extra-large

Les années 1990 ont marqué l’histoire du jeans avec la popularisation du baggy. Un jeans à la coupe très large et à la taille très basse. Son invention serait l’œuvre du duo Marithé et François Girbaud, encore eux, à la fin des années 1970. Adopté aux États-Unis, sa popularité viendrait des prisons américaines. Quand les nouveaux détenus arrivaient, ils devaient laisser leurs vêtements à l’entrée, dont leur ceinture, et portaient leur pantalon très bas vers les genoux. Ce code vestimentaire, le “sagging”, a été très largement repris dans le rap avant de se généraliser. On retrouve des jeans baggy imaginés par Marithé et François Girbaud dans le clip Jump du groupe Kriss Kross en 1992.

Le jeans “mom”

La taille haute a côtoyé de nombreuses coupes, du pattes d’eph au slim, avant de devenir l’estampille du jeans “mom”. C’est le jeans star des séries télé des années 90. Mais d’où vient ce nom ? Le nom “mom” a été popularisé dans une fausse publicité de l’émission américaine Saturday Night Live aux débuts des années 2000. Un sketch qui moquait le jeans taille haute pour en faire le cadeau idéal pour la fête des mères… Les temps ont depuis bien changé et aujourd’hui ce jeans est un indémodable.

Chez 1083, nous l’avons francisé en “Mam”. Plus loin de nous, Marylin Monroe portait déjà des jeans de l’enseigne américaine J.C Penney qui ressemblent au “mom” actuel dans le film Rivière sans retour en 1954. Aujourd’hui, le “mam” est une coupe femme par excellence, parfaite pour s’habiller décontracté et tendance.

2013 : Le jeans 1083

À l’époque où le made in France était démodé, où le réchauffement climatique était contesté, et où les savoir-faire s’oubliaient, nous avons lancé nos premiers jeans droits 101 pour homme et 201 pour femme. Proposés en financement participatif en 2013, ces modèles ont évolué avec les années sans changer les fondamentaux : une jolie coupe droite, confortable et adaptée à toutes les morphologies. À l’époque, ce sont surtout les premiers jeans issus de la filière française depuis la fin des années 1990. Pour ces jeans, le tissage + la teinture + l’ennoblissement + la confection sont réalisés en France. Nous espérions 100 précommandes sur Ulule, vous en avez acheté 1 000. C’est le point de départ du jeans made in France nouvelle génération.

"La mode se démode, le style jamais". Le jeans illustre bien cette phrase de la créatrice Coco Chanel. Il a traversé les époques pour devenir au fil temps un universel porté par toutes les générations à travers le monde. Les coupes d’hier sont encore portées aujourd’hui et le jeans a encore une longue vie devant lui.

Séries sétoises : l’envers du décor

Devenus des fans inconditionnels de Demain nous appartient et Candice Renoir, les téléspectateurs sont loin de se douter de l’environnement dans lequel sont fabriquées les séries sétoises. En 2019, je visitais les coulisses pour la rédaction d’un dossier dans le magazine de la ville de Sète.

Devenus des fans inconditionnels de Demain nous appartient et Candice Renoir, les téléspectateurs sont loin de se douter de l’environnement dans lequel sont fabriquées les séries sétoises. En 2019, je visitais les coulisses pour un dossier publié dans le magazine de la ville de Sète.

“On se dépêche s’il vous plaît, on a une jeune femme coincée sous une planche” lance le réalisateur. La jeune femme en question est une actrice de Candice Renoir, série à succès installée à Sète depuis 2012. La scène se déroule un vendredi matin dans la forêt des Pierres blanches autour de la découverte d’un corps. “Un tournage difficile” en raison du vent et de la pluie qui menace le Mont Saint-Clair. Derrière les caméras : des cadreurs, ingénieurs du son, techniciens de régie, assistants habillés avec des manteaux épais, gros pantalons et chaussures de rando pour les mieux équipés. Avec ses bottes roses, Cécile Bois, alias Candice, est reconnaissable entre tous. Malgré une scène où la tension est palpable, l’ambiance est plutôt décontractée. Après le tournage de plusieurs plans, la quarantaine de personnes déménage au niveau de la crique de l’Anau pour une autre scène qui devrait se terminer par une chute…

Une journée de tournage, 6 minutes à l’écran

Sur une journée de tournage de Candice Renoir, les téléspectateurs ne voient pas plus de six minutes à l’écran. Alors, forcément, ce qui se trame en coulisses reste bien caché. “Ils ne savent rien en fait de tout ce que ça demande en termes de préparatifs et de travail” répond Olivier Cabassut, un Viassois qui tient le rôle du lieutenant Marquez. “Souvent, les gens qui viennent sur les tournages sont surpris qu’il y ait autant de monde et du temps que ça prend. Mais si on refait quinze fois la même scène, ça ne veut pas dire qu’on a été mauvais les quatorze fois précédentes” sourit Yeelem Jappain, Valentine dans la série. “Entre ce que l’on tourne et ce que les gens voient, les trois quart disparaissent” confirme Olivier Bourdon, le directeur de production.

À l’intérieur du “cube” de DNA

C’est dans une ambiance plus feutrée que l’on retrouve l’équipe de Demain nous appartient. Rendez-vous avenue du Maréchal Juin dans les studios de la société Telsète pour retrouver l’équipe de DNA. Pour assister au tournage, il faut pénétrer dans le “cube” où sont installés plusieurs lieux emblématiques de la série. Derrière un mur, la maison des Moreno où se joue une scène de famille. La cuisine rouge, le canapé d’angle, on retrouve le décor vu à la télévision. Une version “Ikea” où Sylvain, Christelle et Jessica sont entourés par une dizaine de personnes dont des assistants comme Marine, casquette sur la tête, qui s’occupe de la mise en scène et William qui s’assure du bon réglage des caméras. “Il faut essayer de se fondre dans le décor, notamment lors des premières prises où l’on est proche des acteurs pour leur souffler le texte en cas d’oubli” chuchote Marc, coach comédien, avant que Pascal, le réalisateur, ne lance le fameux “action”.

3 équipes, 26 minutes par jour

La pause déjeuner est assurée sous une grande tente dressée dans l’entrepôt de cette ancienne usine d’embouteillage. C’est là que se croisent les différentes équipes qui filment la série. C’est une particularités de DNA : pour filmer 26 minutes par jour, il faut trois équipes avec chacune son réalisateur. À table, Lorie Pester, qui joue le rôle de Lucie Salducci, nous en dit plus sur son emploi du temps. “On se lève très tôt et on se couche très tard. En général, on vient me chercher vers 6 h 40 et on me ramène à 21 h”. “Il n’y a pas vraiment de plage horaire vu que ça dépend des scènes à jouer mais les journées sont longues” résume Arnaud Henriet, Sylvain Moréno pour les intimes.

“Compliqué de tourner au Spoon”

Le rythme de DNA impose de tourner régulièrement dans les locaux de Telsète. Même le Spoon, le café de Sète devenu célèbre, a été reproduit en studio. “Ça devenait compliqué de tourner au Spoon avec tous les fans qui venaient voir les acteurs” précise Marc, le coach comédien. L’extérieur reste néanmoins indispensable comme lors du tournage de la collision du bus qui a tenu en haleine les fans sur plusieurs épisodes. Une centaine de personnes avaient été mobilisées dont de vraies infirmières et de vrais pompiers. “Pour cette intrigue, j’étais maintenue dans le vide avec des harnais donc c’était physiquement très éprouvant. On n’avait pas vécu de drame collectif comme celui-là”, témoigne Juliette Tresanini, alias Sandrine Lazzari.

Pour Candice Renoir, les équipes font souvent le choix de décors naturels. Comme cet appartement loué quai Adolphe Merle fin novembre et totalement réaménagé. Avec des réactions différentes selon les Sétois. “Il y a ceux qui ne veulent pas voir ce qui s’y passe parce qu’on peut avoir des scènes de meurtres et ceux qui veulent regarder jouer Cécile” commente Olivier Bourdon. Une chance pour eux d’approcher d’un peu plus près un personnage qu’ils connaissent très bien à l’écran. Aussi bien que l’actrice elle-même ? “Je pense qu’ils connaissent très bien Candice mais il faudra toujours que je garde un temps d’avance sur eux pour pouvoir continuer à les surprendre” rassure Cécile Bois.

Petits records entre amis

En mars 2015, alors étudiant en journalisme, je pars en Finlande pour un reportage sur la plongée sous glace à destination du média L’Équipe. Voici le récit de cette aventure.

@ Photo : Laura Jarry

En mars 2015, alors étudiant en journalisme, je pars en Finlande pour un reportage sur la plongée sous la glace. Un reportage à destination du média L’Équipe. Voici le récit de cette aventure.

Johanna Norblad s’assoit face au trou dans lequel elle va bientôt s’engouffrer. Autour d’elle, une cinquantaine de personnes l’observent, scrutent le moindre de ses mouvements, attendent le moment où la Finlandaise va se jeter à l’eau. Pas n’importe laquelle. Cette eau, c’est celle du lac Päijäne, le deuxième plus grand de Finlande. 1000 km² recouverts d’une épaisse couche de glace. La jeune femme ne semble ni pressée ni impressionnée. Sourire aux lèvres, elle prend même une gorgée d’eau glacée puis s’allonge sur un tapis de fitness. Après quelques minutes de concentration, elle se lève, retire lentement sa combinaison de ski, met ses lunettes et s’assoit, les jambes plongées dans l’eau. Enfin, elle s’élance. Son défi : parcourir 50 mètres sous la glace en apnée. Elle est en maillot de bain, l’eau est à zéro degré.

Histoire de records

Si certains y voient une bonne dose d’inconscience, Johanna Norblad n’est pourtant pas la première à tenter ce type de performance. En 2000, Wim Hof, un Néerlandais à l’allure de savant fou connu pour avoir tenté l’ascension de l’Everest en tongs et en short, avait établi un record de 57,5 mètres dans les eaux finlandaises. À sa sortie, il était au bord de l’évanouissement. En 2013, un autre gourou du froid prenait le relais. Stig Severinsen. Le Danois, quadruple champion du monde d’apnée libre, réalisait une distance de 76,2 mètres en maillot. 150 avec combinaison et monopalme. Soit 2,4 mètres de plus que l’exploit du Suisse Peter Colat un mois plus tôt. Aujourd’hui, et même s’il ne ratera pas l’occasion de s’immerger, il est venu en spectateur. Smartphone en main pour immortaliser le moment, il suit la foule et se hâte de rejoindre le dernier trou, celui par lequel Johanna Nordblad est censée émerger. Sous ses pieds, un paysage “magique”, comme ils aiment à le décrire, mais qui peut se transformer en prison en cas d’erreur. Trois mètres plus bas, la jeune femme progresse par mouvements lents afin de ne pas s'essouffler dès les premières secondes. À ses côtés, des plongeurs veillent à sa sécurité.

“Respire, relaxe”

Comme à chaque tentative de record, plusieurs trous ont été aménagés le long du parcours. Au cas où. La Finlandaise ne s’y arrêtera pas. Dans son élan, elle veut même aller plus loin et manque la sortie. Comme si les 50 mètres parcourus n’étaient qu’un échauffement. “Ici, ici !” lancent quelques spectateurs soudain inquiets. Avertie par le plongeur de sécurité, elle fait un léger demi-tour et sort la tête de l’eau. Victorieuse. Dans le public, l’inquiétude laisse place aux cris de joie et aux applaudissements. Antero Joki sort à son tour, gopro dans une main, poing levé en signe de victoire. “Respire, relaxe” lui lance Stig Severinsen. Le record est établi. Johanna Nordblad est la première femme à réaliser une telle distance sous la glace en maillot de bain.

@ Photo : Pekka Tuuri

Au cœur de la Finlande

Pour accéder à ce coin retiré de Finlande, il faut rouler une heure et demie vers le nord depuis la capitale, Helsinki. Une ligne droite interminable au cœur des millions d’hectares de forêt que compte le pays. 120 kilomètres plus loin, Vääsky, un bras de terre entre deux lacs. Comme une dernière étape avant de s’enfoncer dans un paysage toujours plus bleu et encore plus sauvage. Autour de la ville : deux routes, un golf, quelques commerces et l’hôtel Takkula. Le lieu est immense. Un dédale de couloirs, moquette jaunie et pierres sur les murs, le tout éclairé par une lumière blafarde. Un décor défraîchi par les années où salons et chambres semblent vides. L’ambiance est plus proche de Shining que de l’hôtel pour touristes. Mais l’endroit dispose d’un sauna et d’une piscine. Parfait pour les plongeurs. Le matin même, ce n’est pas l’heure de parler record. C’est celle des retrouvailles. La journée qui va se dérouler est organisée par Antero Joki. Yoki en bon finnois. Initié en 2012, l’événement a un nom bien à lui : Päijänne on the rocks. Païjane pour le lac, rocks pour les morceaux de glace qu’il faut arracher de la surface pour s’aventurer de l’autre côté.

“Pour le fun”

Dans la salle du petit-déjeuner, les vacanciers ne semblent pas au courant de l’événement qui va avoir lieu. Ils ne remarquent pas non plus l’arrivée de ce Finlandais au physique de déménageur, légère barbe et catogan. Du haut de son mètre 90, Antero Joki est loin de l’archétype de l’apnéiste. “Je bois souvent du café, même les jours de compétition, j’ai fumé pendant des années, je suis en surpoids et j’ai de l’asthme” avoue un peu plus tard le natif du coin. Pourtant c’est lui qui, en 2011 en Grèce, avait établi un nouveau record d’apnée pour l’équipe finlandaise : 80 mètres en immersion libre. Aujourd’hui, il est là “pour le fun”. Avant d’être une rencontre sportive, la journée est surtout une réunion entre copains.

Päijänne on the rocks

À ses côtés à la table du petit-déjeuner, l’ambiance est détendue. Tout le monde est accompagné. Antero Joki par sa femme, Johanna Nordblad par sa sœur et Stig Severinsen par un petit chat en peluche du nom de “Bøf”. Son porte-bonheur qui l’accompagne partout, même sur la glace. La veille, il est arrivé sans bagages. Égarés quelque part à l’aéroport. Pas de quoi contrarier le champion. “Tant que j’ai mes palmes et mon maillot, ça suffit, je n’ai besoin de rien de plus”. À travers les baies vitrées de l’hôtel, le soleil est déjà bien installé. Une fois à l’intérieur du bus qui les emmène vers “Päijänne on the rocks”, Antero Joki résume : “Aujourd’hui les conditions sont parfaites, il fait beau, il n’y a pas de neige et vous pourriez même vous baigner à des endroits où la glace a déjà fondue”.

@ Photo : Laura Jarry

“Vous avez des chances de mourir”

Pour ceux qui foulent la surface d’un lac pour la première fois, l’expérience a de quoi effrayer. Toutes les 15 secondes, une explosion retentit comme si la banquise allait s’effondrer sous vos pieds. Pas d’inquiétude à avoir pour autant, le phénomène est naturel. “En journée, ça fond un peu avec le soleil et de l’eau s’injecte dans la couche de glace, la nuit cette eau gèle à nouveau et écarte les parois” sourit Antero Joki. Si cette année, le timing est confortable –il faudra encore attendre deux semaines avant la fonte complète – la session 2014 était plus risquée. “L’année dernière, pendant les plongées, on entendait la glace qui se fissurait déjà un peu plus loin” ajoute Stig Severinsen. À cinquante mètres du rivage, quelques personnes s’affairent déjà autour des trous, creusés la veille pour la plupart. Autour d’eux, quelques scies, des banderoles de sponsors, du matériel de tournage et une tente d’appoint. C’est ici que plongeurs et apnéistes doivent venir signer leur décharge de responsabilité. Un rappel aux amateurs qui imaginent que l’activité est sans risques. “Si vous allez sous la glace, mais que vous ne savez pas ce que vous faites, vous avez des chances de mourir, que ce soit d’une attaque cardiaque ou d’une crise de panique” commente Stig Severinsen.

Accro au froid

Victime il y a quelques années d’une syncope en apnée, il explique que l’activité n’est pas non plus synonyme de folie pure. “Quand je vais sous la glace en maillot, on me dit souvent qu’il faut être fou pour le faire ou que c’est du suicide mais plein de gens font des choses pour repousser leurs limites, choses que je ne ferai pas moi-même”. Le compétiteur sait de quoi il parle. Docteur en médecine, il enseigne les méthodes de respiration et de relaxation.

Selon lui, avec de l'entraînement, n’importe qui pourrait supporter le froid extrême. Ce froid qu’il faut parvenir à affronter encore et encore avant de pouvoir le maîtriser, jusqu’à l’obsession. “Je suis devenu accro au froid” confie Johanna Norblad une fois son record établi. Elle qui est restée dans l’eau encore de longues minutes après son « test ». Elle qui “aurait pu faire beaucoup plus”, confirme Antero Joki. “C’est la relève”, ajoute Stig Severinsen. Féminine qui plus est. Avant elle, d’autres femmes se sont essayées à la distance sous glace comme la Turque Sahika Ercümen. Son propre record tient toujours. 110 mètres sous le Lac Weissensee en Autriche en 2011, avec combinaison et monopalme. En maillot de bain et à la seule force de ses muscles, Johanna Norblad est bel et bien la première.

En harmonie

Un moment que Pekka Tuuri, le photographe, n’a pas manqué d’immortaliser. Lui est sous l’eau quasiment tout le temps. Il décrit une nage élégante, sans effort, loin des mouvements de “cosmonaute” des plongeurs qu’il faut aider à sortir tellement leur fardeau est lourd. “Les apnéistes, ce sont des phoques” poursuit le photographe en référence à leur mouvement ondulé, fluide et en harmonie avec l’environnement. Il est encore sous l’eau quand Antero Joki, Lauri Aalto et Paula Hietanen commencent leur défi du jour. Réaliser le maximum de distance en relais. À chaque sortie, ils vérifient leur caméra - rares sont ceux qui plongent sans - ou se reposent les bras accrochés aux bords. En quinze minutes, ils abattent 650 mètres par relais de 30 secondes. Pour le fun.

@ Photo : Pekka Tuuri

En profondeur

À mesure que le soleil décline et que la température baisse, les spectateurs se font moins nombreux. Les participants se ravitaillent en saucisses cuites sur un barbecue maison à même la glace ou rejoignent le coin restauration sur le rivage. Pour ceux qui le souhaitent, un passage au sauna est possible, voire recommandé. “Ici, il y a un sauna par habitation” glisse un habitant du coin. C’est lui aussi qui nous apprend que l’eau sur laquelle nous marchons depuis des heures est celle qui alimente Helsinki en eau potable. Vers 16 heures, il ne reste plus qu’une dizaine de personnes au milieu du lac. Après quelques apnées en profondeur pour admirer la banquise, ceux qui sont encore là attendent le retour de Stig Severinsen. Il ne partira pas sans faire sa “spéciale”. Parti enfiler son slip de bain noir et rose, on le voit revenir, sourire aux lèvres, le pas peu assuré sur le sol glissant. L’image fait sourire. Pas de doute, le contexte est bien différent du Oslo Ice Challenge de 2009, la seule compétition sous glace ayant jamais eu lieu. À l’époque, il avait atteint 41 mètres de profondeur, toujours en maillot. Quatre de moins que le français Guillaume Nery, vainqueur de la compétition. Avant de se lancer, il s’assoit et fait quelques exercices de yoga. La descente est rapide. Pas plus de 10 mètres.

“Je comprends pourquoi vous venez ici”

Aujourd’hui, c’est surtout pour la caméra de la journaliste allemande qui le suit pour un reportage. Il le dit lui-même, la compétition c’est fini. “Préparer un record, ça demande beaucoup de préparation, on s'entraîne pendant plusieurs mois. J’ai battu des records à plusieurs reprises, maintenant je me concentre sur des projets personnels”. Malgré tout, il reviendra sûrement ici l’an prochain. Pour Stig Severinsen, ce sera par pur plaisir, mais d’autres suivront peut-être les traces de Johanna Nordblad. De retour à l’hôtel, Antero Joki explique vouloir attirer de plus en plus de monde au fil des années, plongeurs et apnéistes confondus. Pour les indécis, il a sa petite anecdote. Celle d’une reporter qui avait accepté de plonger avec eux une année pour voir à quoi ressembler les entrailles d’un lac gelé. “On lui a prêté une combinaison et elle a plongé un peu sous la glace. Quand elle est remontée, elle a dit, je veux y retourner, elle est redescendue à deux mètres de profondeur, pas plus, elle est restée à peu près 5 à 10 secondes. Quand elle a sorti la tête de l'eau, elle rigolait et elle a continué à rigoler jusqu'au sauna avant de dire ‘maintenant je comprends pourquoi vous venez ici’”.

@ Photo : Laura Jarry